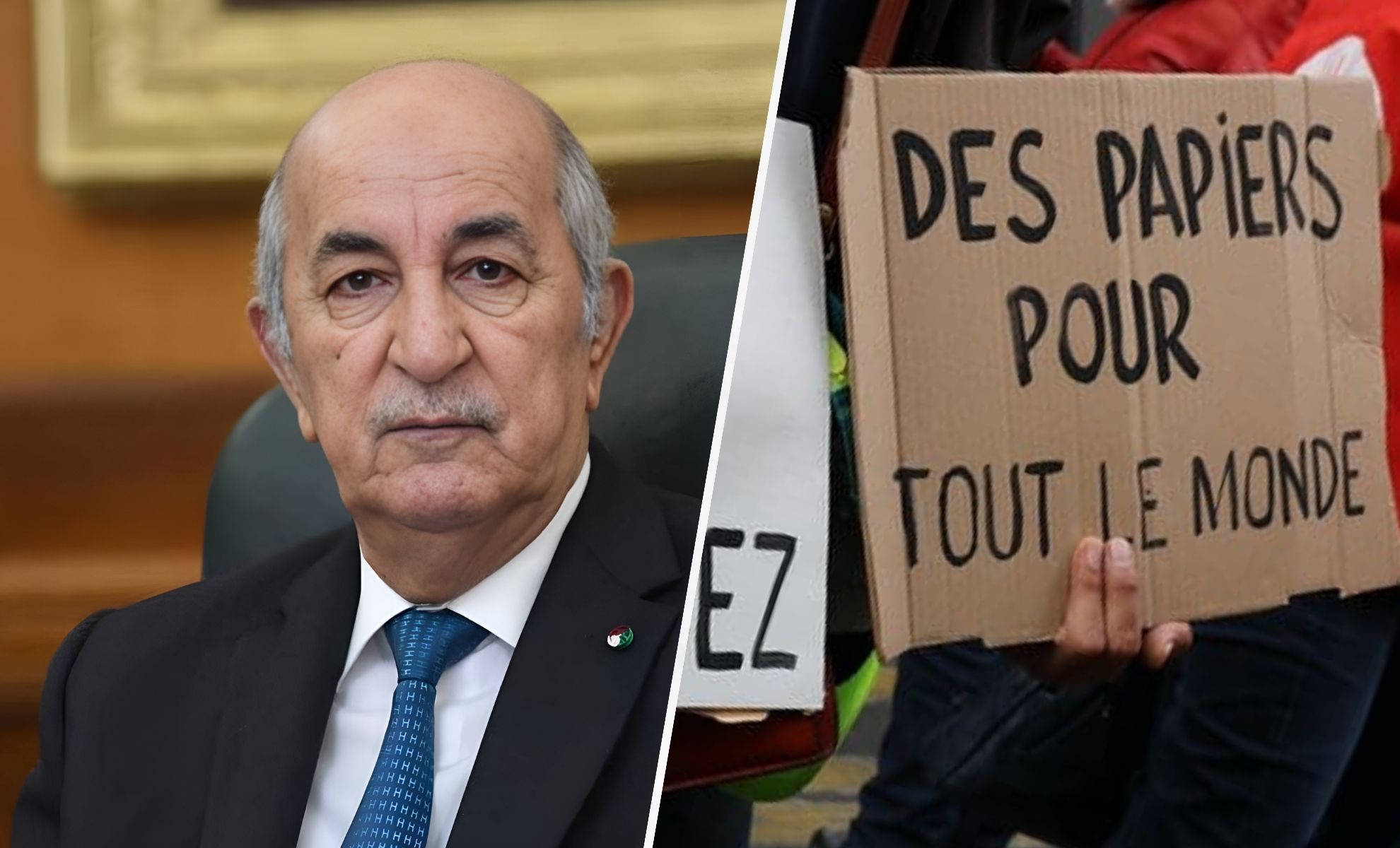

Jamais depuis l'indépendance de l'Algérie une dynamique diplomatique aussi offensive n'a été entreprise par la France vis-à-vis de son ancienne colonie. Des visites de présidents français, l'Algérie en a bien eu droit, ainsi que celles de Premiers ministres et de ministres, mais souvent, il y a eu les unes sans les autres et sans continuité. Cette fois-ci, après le président Macron, c'est presque tout le gouvernement français – 16 ministres ! – qui se rendra en Algérie. Du jamais vu…

Aussi, la dynamique en question semble s'inscrire dans la durée, puisqu'elle s'est dotée de mécanismes assez élaborés de suivi et d'évaluation. Les sujets proposés à la discussion sont également d'une « pesanteur » certaine : gaz, terres rares, mobilité de personnes, situation sécuritaire à la frontière sud de l'Algérie… L'on peut parler, sans trop de risque de se tromper, d'une réelle coopération entre deux pays qui ont beaucoup d'intérêts communs, de l'Histoire jusqu'aux plus petits détails économique. L'Algérie, dans cette équation à quelques inconnues, a surement beaucoup à gagner, à commencer par le transfert de la technologie sur lequel elle fonde tous les espoirs d'un réel envol.

Du côté de la France, l'on a parlé souvent de gaz algérien qui constituerait le fond de la dynamique qu'elle a amorcée. En effet, les spécialistes de tout acabit ont désigné cette ressource comme le motif de l'agitation inédite entre les deux pays, ce que la France elle-même nie, sans pour autant minimiser son importance1.

D'ailleurs, le président français Emmanuel Macron, durant sa visite vers la fin du mois d'août, a expliqué que la France dépend peu du gaz algérien2. « Nous ne sommes pas dans la situation de beaucoup d'autres pays où le gaz algérien peut changer la donne », a déclaré Macron, avant de dresser une cartographie de l'approvisionnement de la France en gaz : accroissement de l'approvisionnent via le gazoduc venant de la Norvège, diversification de ressources énergétiques, construction d'un nouveau terminal pour la réception de plus de gaz liquéfié au Havre… « Dans son mix énergétique, le gaz ne représente que 20 %. Et dans cet ensemble, l'Algérie ne représente que 8 à 9 % », a détaillé Emmanuel Macron. La même vision est partagée par la Première ministre française Élisabeth Borne qui, dans un entretien à TSA, a repris les mêmes chiffres et les mêmes raisonnements3.

Sahel : le talon d'Achille de la France

Dès lors, la question « que veut réellement la France ? » s'impose aux esprits. Il est clair que les ressources naturelles algériennes, à leur tête les terres rares, sont une priorité pour l'Hexagone. Mais celles-ci ne peuvent être au centre de cette monstrueuse dynamique qui ne semble pas livrer tous ses secrets.

En perte de vitesse en Afrique à cause de la poudrière du Sahel, tout porte à croire que la France tente de s'appuyer sur l'Algérie pour tenter d'embellir son image. Macron, durant sa visite en Algérie, a bien parlé du « rôle majeur que joue et que peut jouer l'Algérie dans cette région en proie à l'instabilité » et où la France est accusée de jouer à un jeu malsain4. « L'Algérie a un rôle tout à fait clé dans le Sahel, aussi bien géographiquement que politiquement », a assuré Macron en réponse à une question quant aux troupes françaises de Barkhane chassées du Mali.

En fait, c'est tout ce qu'on appelle la Françafrique, héritage de la période coloniale, qui est menacée d'effondrement, emportant avec elle beaucoup d'intérêts français. L'Algérie acceptera-t-elle donc de jouer le rôle d'« embellisseur » pour le compte de la France ? Difficile d'y répondre.

La France « dépend peu » du gaz algérien, affirme Emmanuel Macron lors de sa visite en Algérie ↩

Visas accordés aux Algériens : Élisabeth Borne donne des chiffres ↩

Mémoire, immigration, partenariat économique, Sahel : ce qu'attend Macron de l'Algérie ↩